獣毛を束ねて筆にすることから、紙巻仕立て(芯有)の筆が隋・唐には作られて、当時の日本には正倉院の宝物に天平筆として残っています。

こうした筆作りは江戸時代まで続きます。明治時代に入り、練り混ぜ(芯無)仕立てに移行し現在に至っています。良い筆作りには良い原料と熊野の優秀で伝統の職人技、そしてその職人の心意気が必要です。健藏の筆は練り混ぜ仕立てだけでなく、古くからの紙巻き仕立てを改良し「まとまり・弾力」が出るように、独自の巻仕立てを

兼毫筆・羊毫筆に使っています。

一、 選毛・毛組

筆の種類により、それぞれに必要な 原毛を選別して、量をはかります。

原毛を選別して、量をはかります。

用途に合わせて原毛を厳選した毛の根元の部分にクシをあてて、綿毛を抜き取ります。

クシから抜き出して、一定の寸法の毛を根元に寄せて小積みにします。

そして根元に寄せて、たたいて毛を束状にします。

獣毛の束状の毛には汚れた油脂分が付着していますので、汚れたその油脂分を煮沸して取り除きます。

そうしますと毛の曲がりなどの癖が少し取れます。墨の含みも良好になります。

二、 火のし・毛もみ

この作業は原毛の癖のある毛を 直毛状態に変化させます。

直毛状態に変化させます。

各種の原毛をひろげて、もみ殻を焼いた灰(弱アルカリ)をまぶして、

100度以上の熱をもつ火のし器をあて、鹿皮で原毛を包んでもみます。

この作業は火のし器の熱によって灰の水分が原毛の油脂分を分解し、

水分が原毛を伸ばします。鹿皮に包んで丁寧にもむと水分で伸びた毛は伸びた状態を

維持しながら段々と冷却してきます。こうした働きによって原毛が直毛状態に変化します。

火のし器の温度は草食、雑食の動物の毛によって違いがあります。

三、 毛そろえ

毛もみした毛をクシ抜きしながらムダ毛を取り除き、少量づつ抜き取りズラシをかけて混ぜます。

寄せ金に毛を載せて、手板に先を当てて、リズミカルな音をたてながら先に毛を寄せていきます。

四、 逆毛・すれ毛取り

毛先に揃えた毛を一握くらいの毛の量を完全にそろえて、小刀(ハンサシ)で、

逆毛、毛先のない悪い毛、すれ毛などを取り除きます。指先と小刀の感覚が大切、

この感触の働きにより、先のない悪い毛を取り除きます。

悪い毛は書く時に邪魔になるため、よい毛だけを徹底的に選り抜きます。

五、 寸切り

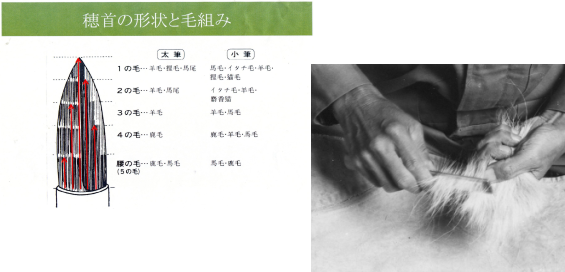

筆の形を人の姿にたとえて、一の毛(命毛)、二の毛(喉の毛)、三の毛(肩の毛)、

四の毛(腹の毛)、五の毛(腰の毛)と呼んでいます。それぞれの寸法に切り分けます。

命毛は水毛ともいい、毛の先端で透明度のある毛、筆には絶対必要で、これがないと筆とは言えません。

喉の毛は開き、墨の含みをよくします。その下の毛は筆の弾力を付けるため、硬い毛を使用します。

それぞれを一堂にズラシて毛を切っていきます。

六、 練り混ぜして

ズラシをかけた毛を薄く広げ、薄糊を付けながら幾度も折り返し混ぜ合わせていきます。

さらに残っている逆毛などを取り除きながら、均一に総混ぜしていきます。

個性ある筆を作る場合は書体に合わせて、穂先の利く筆は野毛だしの作り、

斜め切のズラシの練り混ぜ、肩の筆の弾力を付けるには巻仕立て式で

作ることなどの作りをしています。

七、 芯立て

総練り混ぜした毛の適量をとり芯立てコマに入れて太さを規格合わせます。

コマに入れて芯毛した穂の出来ばえを指先の感触を見て、試し書きをして、

穂先の状態を確かめます。芯立て後穂首は自然乾燥させます。

八、 上毛(衣毛)巻き

上毛は芯の原毛より上質で細微の毛を芯の練り混ぜとほぼ同じ工程で作ったもので

薄く延ばして、乾いた芯に巻きつけて更に乾燥させます。

上毛は化粧毛ともいい、筆をきれいに見えるようにするために巻くともいわれていますが、

穂の密度を高めて、墨含みを長く保つ働きがあります。

九、 糸締め

乾燥したら穂首の根元を麻糸で結んで、焼コテをあて熱いうちに締める。

根元部分の毛のたんぱく質が熱で柔らかくなる。冷えない内に強く締める。

十、 くり込み

使用する筆管の内側を小刀で削り、穂首を筆管にはめ込みします。

筆管に背着剤を付けて穂首をはめ込みしっかりと固定しま す。

す。

十一、仕上げ

糊を穂にたっぷりと含ませて、クシでとき糊を絞りとって、穂の根元に糸を巻きつけ、

筆管を回しながら、穂の糊を除きながら筆の形を整える。

自然乾燥させ、てキャップをはめて完成です。